|

生物絶滅による生物多様性の消失を防止するため、2030年までに地球の表面積30%以上を保護区にする国際的取り組みがスタートします。これは、生物多様性条約の目標で「30by30」と呼ばれます。日本でも、小泉進次郎環境大臣が、陸と海の30%以上を自然環境エリアとして保全する「30by30」の基本コンセプトを発表しており、これに関する科学的エビデンスとなった分析結果が、琉球大学理学部・久保田康裕教授と(株)シンクネイチャーの研究チームの論文としてオランダのエルゼビア社から刊行されているマクロ生態学保全学の国際誌「Global Ecology and Conservation」に掲載されました。

|

<発表概要>

背景と研究の視点(実効性のある保護区の設定とは?)

自然保護区の設置は、生物多様性を保全する基本的な方法です。これは、面積ベースの保全手法(area-based conservation measure)と呼ばれ、進化生態学の分野では、長年にわたって、保護区のあり方とその実効性が議論されてきました。地球史上6回目の大量絶滅と言われる近年の生物多様性の消失を食い止めるために、どれくらいの保護区をどこに設置すべきでしょうか?

この問いに関して、保全科学者は地球上の25-75%を保護区にすべきことを主張してきました。一方、むやみに保護区を設置して人間の社会経済活動を制限することも、現実的に困難です。そこで、社会的な実行可能性も考慮し、生物多様性条約の枠組みでは、1992年から2010年にかけて4-17%の保護区、2010年から2020年の愛知目標では陸域の17%と海域の10%を保護区にする目標を掲げ、徐々に保護区面積を拡大してきました。

このような保護区拡大の取り組みにも関わらず、残念ながら、生物多様性の消失には、未だ歯止めがかかっていません。そのため、ポスト2020枠組みでは、2030年までに保護区面積率を30%以上に拡大する目標「30by30」が設定されます。

ここで注意すべき点は、どこでもいいから保護区を設置して目標値の数合わせをすればいい、ということではありません。保護区の質(実効性)が重要なのです。今まで保護区を増やしても、生物多様性消失に歯止めがかからなかったということは、保護区の設置場所やその後の保全措置に問題があり、うまく生物を保全できなかった、ことを意味します。したがって、保護区の実効性を科学的に評価することが、極めて重要です。具体的には、どのようなエリアに保護区を増やすべきなのか、その結果として生物絶滅をどれくらい抑止できるのかを把握した上で、効果的な保護区拡大の計画を推進する必要があります。

日本は島国で地域固有の生物が数多く分布しており、世界的な生物多様性ホットスポットの一つとして知られています。日本固有の生物相をいかにして未来に引き継いでいくのか、つまり、生物多様性の保全計画が試されている国です。

以上のような背景と観点から、琉球大学理学部・久保田康裕教授の研究チームは生物多様性を守るための保護区配置の分析を行い、さらに久保田教授の研究を基に設立されたベンチャーである(株)シンクネイチャー(https://thinknature-japan.com)を通じた研究成果の社会実装を推進しています。

<内容>

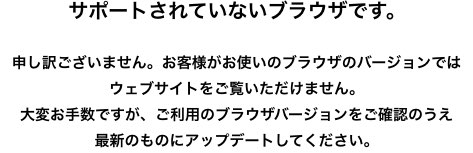

日本の生物多様性を見える化

従来、保護区の設置は、生物多様性の分布に関する詳細なデータが不十分だったため、経験的な判断で進められてきました。この点に研究チームは注目して、日本に分布している維管束植物と脊椎動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類)やサンゴ等の種分布を網羅的に把握し、図1に示したように、国土全体の生物多様性を可視化しました(日本の生物多様性地図化プロジェクト J-BMP(https://biodiversity-map.thinknature-japan.com参照)。

図1:日本の生物多様性地図。このように国全体の生物の分布と種組成を、高解像度で定量した研究は、国際的にあまり前例がありません。また、J-BMPは日本全土の生物分布を網羅しているので、各地点の生物多様性の特徴(豊かさや希少性)や保全上の重要性を、その他の地点と比較して相対的に評価できるのが強みです。

生物分布データを元にした保護区の実効性評価

研究チームは、J-BMPの生物分布データを基にして、生物絶滅の最小化と生物種の豊かさを保つという観点から、日本全土の各地点をスコアリングしました。

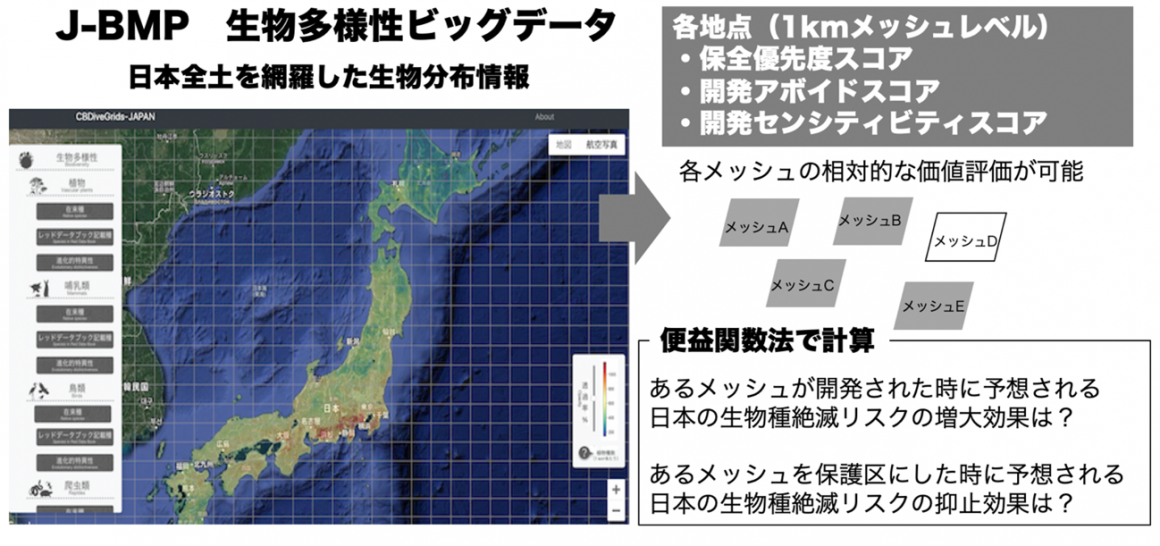

各地点の保全優先度ランクを地図化したのが、次頁の図2です。赤色や黄色の地点は、保全優先度が高いことを意味します。これら保全優先度の高い地点を開発すると、生物絶滅リスクが高く生物多様性が消失しやすいことを表します。例えば、琉球諸島を見ると真っ赤に表示され、日本トップレベルの保全優先地域であることがわかります。また、日本全土を見渡すと、都市部の低地にも赤い地点が多数あり、人々が暮らす身近な場所にも保全優先エリアがあることもわかります。

図2:生物多様性の保全優先度のスコアリングマップ。

図2の地図上の赤色や黄色の保全優先エリアが、生物多様性を保全する上では不可欠な場所で、保護区を最優先で設置すべき候補地になります。そこで、保全優先エリアに保護区を拡大した場合に、生物絶滅リスクがどれくらい削減できるかを、下の図3に示した方法で定量しました。

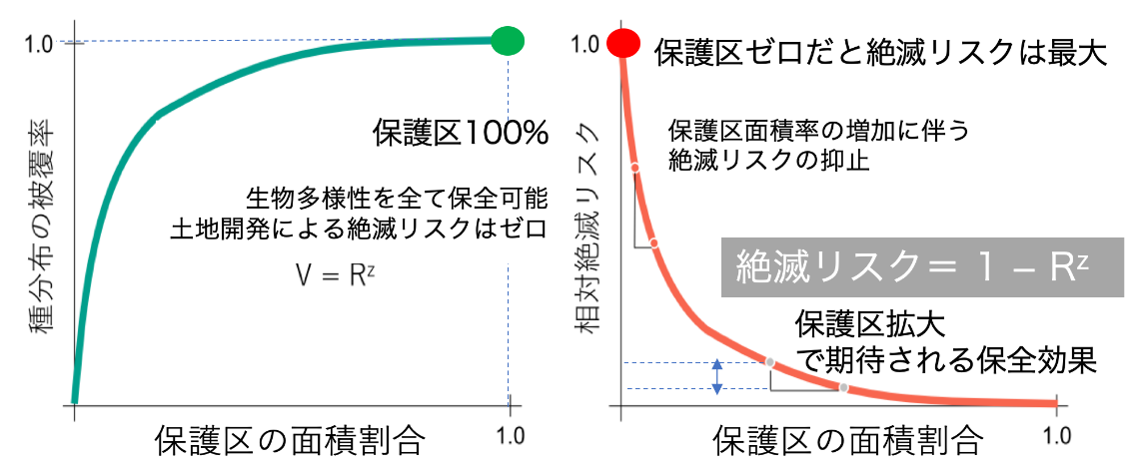

例えば、日本全土を保護区にすれば、日本の生物多様性は100%保全されます(図3の左グラフの緑丸印のポイント)。逆に、保護区が全くなければ、どこでも開発し放題で日本の生物絶滅リスクは最も高くなります(右グラフの赤丸印のポイントで相対的な絶滅率は1.0となる)。右グラフで示されているように、保護区面積を増やして開発規制エリアを増やすと、生物種の分布域が大きく保たれ、生物絶滅の相対的リスクは小さくなります(右グラフの曲線の減衰が絶滅リスクの抑止効果を表します)。つまり、保護区でないエリアの種分布の残存割合(人為影響で分布がやがて消失する面積割合)から、相対的な絶滅リスクを求めることができます:相対絶滅リスク=1―(残存分布)z。

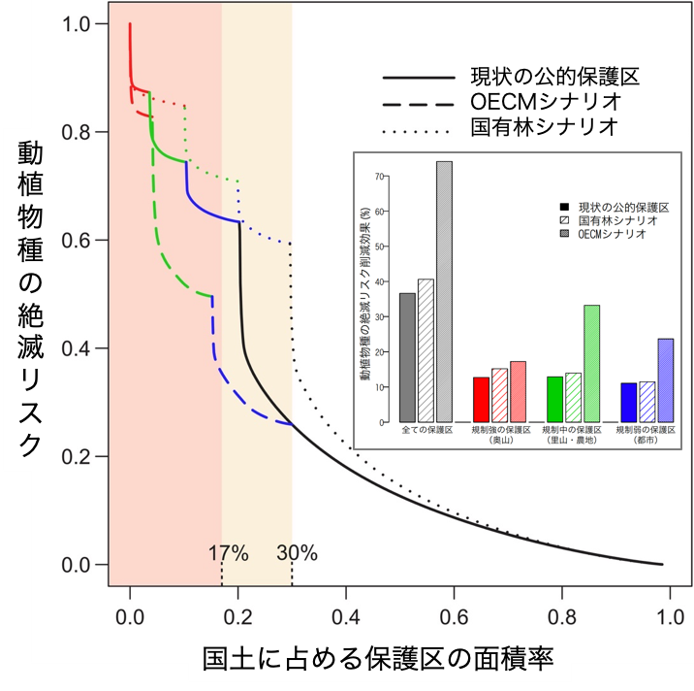

日本に分布する動植物種の絶滅リスクの抑止効果を評価した結果をまとめたのが次頁の図4で、保全優先度ランクの高いエリアに、保護区を理想的に拡大した場合の実効性を表します。横軸で示した保護区面積の割合を拡大すると、縦軸に示した動植物種の相対絶滅リスクは指数関数的に減衰することがわかります。

図3:便益関数法による生物多様性の保全効果と絶滅リスクの評価。日本に分布する生物種ごとに、このような計算を行い、各種の絶滅リスクの抑止効果を評価します。

図4:保護区の拡大に伴う、生物絶滅リスクの削減効果。

図4に示された絶滅リスクの曲線は階段状になっており、これは土地利用タイプや保全の規制強度を反映しています。例えば、実線の赤・緑・青色の階段状曲線は、現状の公的保護区の実効性(絶滅リスクの削減効果)を表しています。曲線左上から順に、規制の強い保護区エリア(赤色実線)、規制が中程度の保護区エリア(緑色実線)、規制が弱い保護区エリア(青色実線)の3つに区分して、それぞれの実効性(絶滅リスクの削減効果)が評価されています。実線の赤・緑・青色の曲線を見ると、保護区面積率約20%で、絶滅リスクを約40%弱削減していることがわかります(図中の棒グラフも参照)。

点線と破線の赤・緑・青色曲線が、保護区を30%に拡大した場合の実効性を示しています。なお、保護区拡大は2つのシナリオを想定しました。1つ目は、国有林に公的保護区を増やした場合(点線の従来的な国有林シナリオ)、2つ目は、国有林だけでなく里山や都市部の私有地も含めて、保全優先度スコアの高い場所から公的または民間の保護区を増やした場合(破線のOECMシナリオ)です(OECM:other effective area-based conservation measuresの意味については後述)。

赤・緑・青色の点線で示されているように、従来的な保全計画を踏襲して国有林に公的保護区を30%まで拡大しても、絶滅リスクの削減効果は、ほんのわずか約4%の削減効果しか見込めません(図中の棒グラフの赤色棒と赤々斜線部の差も参照)。

一方、赤色破線は国有林に保護区を拡大し、緑色破線は民有の里山に保護区拡大した場合の実効性で、里山を保全することで絶滅リスクを大きく削減できることがわかります(図中の棒グラフの薄緑色棒の突出も参照)。さらに、青色破線は、都市部の私有地に保護区を拡大した場合の実効性で、都市部の自然環境保全が、絶滅リスクをさらに12.6%削減することもわかります(図中の棒グラフの薄青色棒の突出も参照)。

これらの結果から、「30by30」コンセプトに対応して、国土面積30%まで保護区拡張して理想配置した場合、維管束植物・脊椎動物種の相対絶滅リスクを合計7割減する効果があることが明らかになりました。日本の現状の保護区は国土面積比20%で、潜在的に相対絶滅リスクを4割低減しています。したがって、「30by30」達成を目指して今後10%の保護区を増加すると、生物の絶滅リスクを、さらに3割減する保全効果が見込めます。

特に、里山や都市部の民有地の保全優先エリアを保護区にすると、絶滅リスクを現状よりさらに3割以上削減する効果がある一方、国有林に保護区を拡大しても、絶滅リスクの削減効果はほとんど見込めません(図中の棒グラフの薄灰色棒の突出と、灰色棒の微増もそれぞれ参照)。これらの結果から、国有地などに公的保護区を設置する従来型のトップダウン的な保全計画は不十分で、市民や民間企業による身近な自然を保全するボトムアップ的な保全措置が、重要であることが明らかになりました。

現状の公的保護区の問題点

研究チームは、国立公園などの既存の保護区の保全効果についても検証を行いました。既存の保護区は、本当に開発行為を抑制しているのでしょうか?

上述したような保全優先エリアの特定分析を基に、保護区を適切な場所に拡大すれば、生物多様性の消失をストップできるのでしょうか?

実効性を伴って「30by30」を達成するには、既存保護区の現状を把握し、問題点を改善し、今後の保護区拡大計画に反映させる必要があります。そこで、既存保護区を、法規制の強い保護区、規制が中程度の保護区、規制が弱い保護区に区分し、人里から離れ住人のいない奥山、里山、農地、都市の占める割合を定量して、各保護区エリアの建築物開発の抑制効果、そしてメガソーラ等の太陽光発電施設数の数を比較しました。それを一覧にしたのが、次の表1です。

表1:既存の保護区タイプと保護区周辺エリアにおける土地利用と開発行為の実態。

土地の開発規制の強い保護区エリアの9割は奥山に分布し、太陽光発電施設もほとんど分布せず、建築物の開発圧が抑制されていることがわかります。強規制の保護区エリアの実効性は担保されています。

しかし、中規制や弱規制の保護区エリアは里山や農地などの割合が高く、建築物の開発圧を必ずしも抑制できていません。特に、弱規制の保護区エリアは、保護区ではない周辺エリアと比較して、開発抑制効果は3割ほどです。実際、弱規制の保護区エリアには、数多くの太陽光発電施設が建設されており(写真1)、周辺エリアと比較して太陽光発電施設の建設は5割しか抑制できていません。

写真 1:メガソーラ発電建設で急速に変貌する里地里山の景観。

以上のような既存保護区の実態評価から、保護区を増やせば、土地開発が抑制され、生物多様性が保全される、という見方は楽観的なことがわかります。

保護区を拡大しても、保護区の実効性をどう担保するか、つまり、保護区内部の土地の開発規制をどのように設定するのか、保全と土地利用のバランスの観点から再検討する必要があります。

一般の方たちは、国立公園のような保護区では、自然を破壊する開発行為が全て禁止されていると思うかもしれませんが、実際はそうではありません。日本の場合、土地利用や土地所有の形態が入り組んでいるので、国立公園の中にも、農林業を行う区画や私有地が分布しています。国立公園内であっても、必要な許可を取れば、森林の皆伐、土地開発は可能です。したがって、自然環境の保全と社会経済活動のバランスを図る観点から、場所に応じて、開発規制強度の異なる保護区が設置されています。例えば、奥山の国有林(特に高山域)は、トップダウン的な開発規制が施行できるので、事実上開発が禁止されている強規制の保護区が設置しやすく、一方、中山間地や低地の都市部は私有地が多いので、許可を得れば開発可能な中規制の保護区や、届け出のみで開発ができる弱規制の保護区しか設置できない現状があります。

研究チームは、中山間地や都市近郊の里山や都市部の私有地における保全優先エリアを示し、そのようなエリアに分布する既存保護区の実効性を強化すること、例えば、再生エネルギー施設建設を空間的に調整すること、同時に、実効性のある保護区を今後拡大することが、「30by30」の成否に関わる重要ポイントであることを指摘しています。

科学的エビデンスを基にした官民一体の保全計画OECMの展望

国や自治体が保護区を指定して土地利用を規制することは、公有地だからできることです。実際、従来の日本の保護地域は、特に土地利用規制の強い保護区は、人口がほぼゼロの奥山の国有林に設置されてきました(表1)。今後、面積ベースの保全計画の目標値を国土面積率30%まで引き上げて、里山や農地や都市部などの人々が暮らす民有地も含めて、生物多様性保全の実効性を強化するには、従来とは異なるアプローチが必要になります。そこで、オルタナティブな保全手法(OECM:other effective area-based conservation measures)が国際的にも注目されていおり、日本の環境省も「30by30」達成においてOECMを推進すると述べています。

それでは、OECMとはどのような保全措置なのでしょうか?

国立公園のように、国が主導して国有地に設置する公的保護区は、保全専用の土地を確保するランドスペアリング型の保全と呼ばれます。しかし、国土の30%以上を保護区にしようとすると、国有地だけでなく民有地も関係してくるので、保全に特化した土地利用や私権制限は実現性がありません。例えば、林地や農地を放棄して保護区にしましょう、とか、都市部の私有地を接収して保護区にするとか、無理な話です。したがって、保全と様々な土地利用との共用を図るランドシェアリング型の保全が注目されることになります。

例えば、以下のような、土地利用において、その土地の生物多様性の保全も含めて、多目的な使用を促すような考え方です(写真2、3も参照)。

・農地で農業生産を行い、同時に、農地や周辺里山で生物多様性の保全が伴う。

・林地で木材生産を行い、同時に、森林の生物多様性の保全維持が伴う。

・沿岸域で漁業を行い、同時に、海域の生物多様性の保全維持が伴う。

・都市で経済活動を行い、同時に、都市緑地の生物多様性の保全再生も行う。

写真 2:人為的な草地管理によって植物多様性が維持され(左)、中山間地域の里山では農業活動によって生態系の多様性が維持されている(右)。

写真 3:都会の緑地や河川や水辺にも希少な生物が分布し、生物多様性の保全優先エリアがある。

様々な土地や海域における地域コミュニティーや民間レベルの保全活動、あるいは伝統的な農林水産業に伴う副次的な保全効果など、今まで見過ごされていた保全効果を評価して、その実効性を担保しようというのが、OECMの基本的コンセプトになります。

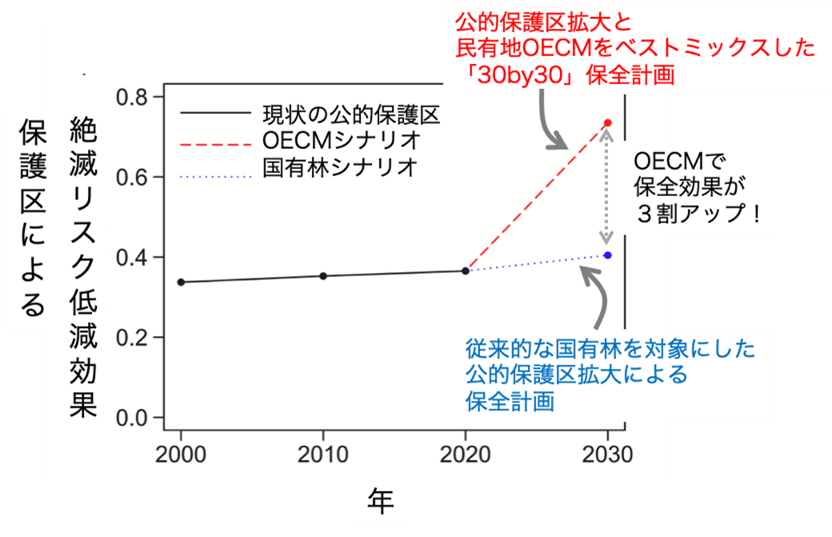

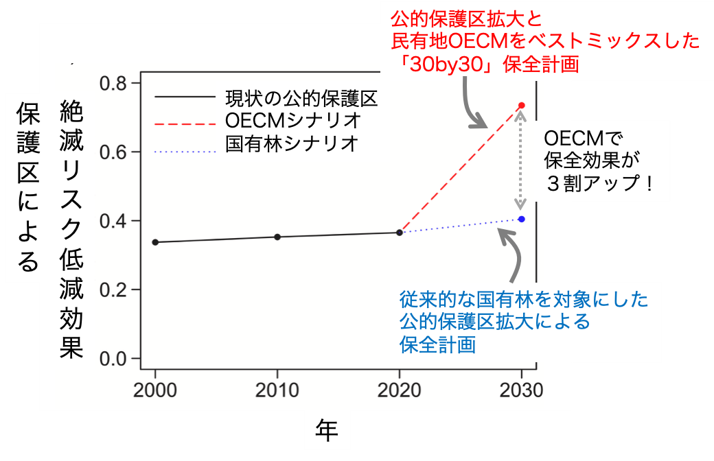

最終的に、研究チームは、公的保護区拡大と民有地を対象にしたOECMをベストミックスした場合の実効性を明らかにしました。下の図5がその結果で、OECMを推進すると、従来的な国有林を対象にした保護区拡大計画よりも、絶滅リスクを大幅に削減できることが明らかで、保護区エリアにおける社会経済活動をうまく制御できれば、日本の生物多様性保全は有望です。

図5:公的保護区の拡大とOECMをベストミックスした場合に見込まれる「30by30」の実効性。

図6:ポスト2020枠組みにおける面積ベースの生物多様性の保全計画。

OECMに包含される民間アクションを、生物絶滅リスクの抑止や生物多様性の再生の観点から、科学的に評価することが不可欠で、保全の実効性評価そのものが、上の図6で示したような、様々なセクターの保全計画を駆動させる原動力になるでしょう。ポスト2020 枠組みでは、公的な保護地域と民間セクターの多様な保全アクションの実効性を統合的に見える化し、科学的エビデンスに基づく「集団的(コレクティブ)な面積ベースの保全計画」を推進することが重要です。

研究助成

本研究の一部は、(独)環境再生保全機構「環境研究総合推進費(4-1501/4-1802)」、(独)日本学術振興会「科学研究費助成事業(15H04424)」および「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」の支援を受けて実施されました。

発表論文

【タイトル】Area-based conservation planning in Japan: The importance of OECMs in the post-2020 Global Biodiversity Framework

【著者】Takayuki Shiono, Yasuhiro Kubota, Buntarou Kusumoto

【雑誌】Global Ecology and Conservation

【DOI】doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01783

【URL】https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01783

【タイトル】ポスト2020生物多様性枠組の保全計画 ビッグデータを基にした保護地域とOECMの実効性評価

【著者】久保田康裕

【雑誌】國立公園(794), 24-27. 自然公園財団

【URL】https://ci.nii.ac.jp/naid/40022634478/