|

琉球大学医学部の喜屋武 享 准教授と名桜大学の高倉 実 教授(琉球大学名誉教授)は、日本全国の12〜18歳の青少年を対象にした「全国子ども・若者スポーツライフ調査((公財)笹川スポーツ財団)」の公開情報を用い、COVID-19流行前(2019年)・流行中(2021年)・流行後(2023年)の3時点における健康行動を比較しました。その結果、身体活動・朝食摂取・スクリーンタイム・睡眠・排便といった基本的な健康行動において社会経済格差が異なる形で影響を及ぼすことを明らかにしました。 |

<発表のポイント>

-

日本の青少年を対象に、COVID-19前・中・後の3時点データで社会経済格差を検証した初めての研究。

-

身体活動:低所得層での実施不足が流行中に顕著化し、流行後も持続。

-

朝食摂取:流行中に格差がほぼ消失したが、流行後には格差が再燃。

-

スクリーンタイム:低所得層で長時間化が進み、格差が拡大。

-

睡眠・排便:3時点を通じて明確な格差は確認されず。

-

格差の再燃や収束を曲線的な変化(quadratic trend)として統計的に確認したことが、本研究の重要な新規性。

-

社会経済格差は一時的に縮小しても再び拡大しうることを示し、継続的モニタリングと政策的対応の必要性を示唆。

<研究の背景>

社会経済状況や住んでいる地域の違いが健康状態に差をもたらす「健康格差」の問題は、欧米諸国と比べわが国では注目され始めたのが比較的最近であり、特に思春期を対象とした検証は限られていました。

我々のこれまでの研究は、社会経済状態が脆弱な家庭において、COVID-19パンデミック中に身体活動習慣の低下や朝食摂取習慣の改善といった変化が生じ、健康格差の様相が変動することを明らかにしてきました。これらが、COVID-19による行動規制が緩和されたあとにどうなっているのかを明らかにするために本研究に取り組みました。

<研究の内容>

健康行動の格差やその影響を複数時点にわたって把握し対策の基盤とするため、本研究では、公益財団法人笹川スポーツ財団が実施した「全国子ども・若者スポーツライフ調査」(2019年、2021年、2023年)を用いました。対象は12〜18歳の青少年で、分析対象者は2019年に766人、2021年に725人、2023年に604人でした。全国225地点から層化無作為抽出した参加者に対し、青少年本人と保護者による質問紙調査を実施しています。

評価した健康行動は、1日60分以上の中高強度身体活動、2時間未満のスクリーンタイム、8〜10時間の睡眠、毎日の朝食摂取、そして3日に1回以上の排便習慣でした。社会経済状態は等価所得を指標として分類しました。

分析にあたっては、格差勾配指数(Slope Index of Inequality, SII)および格差相対指数(Relative Index of Inequality, RII)を用いて、所得階層全体における格差を定量化しました。時間の経過に伴う格差の動きが直線的な増減ではなく、一度縮小して再び拡大するような「曲線的な変化(quadratic trend)」を示すかどうかも検証しました。

<主な結果>

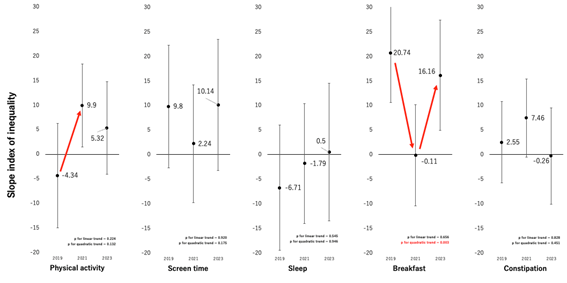

図. 調査年別の所得水準指標に応じた各健康行動の格差勾配指数と95%信頼区間

分析の結果、2019年には身体活動に明確な格差はみられませんでしたが、2021年には低所得層ほど基準を満たさない傾向が顕著となり、2023年もこの傾向が持続しました。朝食摂取では2019年に大きな格差が存在しましたが、2021年には一時的に解消し、2023年には再び拡大しました。つまり、格差が一度縮小した後に再燃するという曲線的な変化(quadratic trend)が確認されました。スクリーンタイムについても、低所得層で基準を満たす割合が減少し、格差が拡大しました。睡眠や排便習慣については3時点を通じて明確な格差は確認されませんでした。

<今後の展開>

今回の研究では、COVID-19前後の3時点を比較することで、思春期の青少年の健康行動における社会経済格差の動向が明らかになりました。しかし、これらの変化が長期的にどのような健康影響をもたらすのかは、今後さらに検証する必要があります。特に、身体活動の不足や朝食摂取の不均衡は、学校生活における学業成績や心理的健康、さらには成人後の生活習慣病リスクにもつながる可能性が指摘されており、継続的で長期的な追跡研究が不可欠です。

また、本研究の知見は、学校や地域を基盤とした健康づくりの取り組みに重要な示唆を与えます。具体的には、社会経済的に不利な家庭の子どもたちが健康行動を維持できるよう、学校での支援体制を強化すること、食習慣や運動習慣を支える地域資源へのアクセスを改善することなどです。さらに、教育現場や保健行政においては、格差を是正する観点を取り入れた施策を立案・実施し、その効果を検証していくことが必要です。

今後は、こうした社会経済格差の変化を継続的にモニタリングし、得られた知見をエビデンスとして政策決定に反映させていくことが重要です。本研究はその基盤となるものであり、次のステップは実践的な介入と政策評価へと広がっていくことが期待されます。

<用語解説>

等価所得:世帯所得をもとに、世帯の構成員の生活水準を表すように調整した所得。世帯所得を世帯人員の平方根で割ることで求める。

格差勾配指数:社会経済的状態(本研究では等価所得)の低い層から高い層までの分布全体を考慮し、健康行動の達成率にどの程度の差があるかを「絶対的な差」として表す指標です。値が大きいほど、社会経済格差による健康行動の達成率の差が大きいことを示します。

格差相対指数:所得分布全体を考慮しつつ、健康行動の達成率における「相対的な比率の差」を表す指標です。例えば、格差相対指数が2であれば、最も裕福な層は最も所得の低い層に比べて2倍その行動を達成していることを意味します。

<論文情報>

- タイトル: Socioeconomic Inequalities in Health Behaviours Pre- and Post-COVID-19 among Japanese School-Aged Adolescents: a Nationally Representative Three-wave Repeated Cross-sectional Survey

- 著者: Akira Kyan, Minoru Takakura

- 掲載誌: Environmental Health and Preventive Medicine

- DOI:10.1265/ehpm.25-00052