|

琉球大学、産業技術総合研究所、東北大学、JAMSTEC、株式会社FullDepthとの研究チームによって実施された大東諸島沖での深海調査の成果が2025年11月5日付けの国際科学雑誌「Royal Society Open Science」に掲載されます。概要は以下の通りです。

|

<研究概要>

琉球大学、産業技術総合研究所、東北大学、JAMSTEC、株式会社 FullDepth、いであ株式会社、新江ノ島水族館の研究者らで構成される研究グループが、笹川平和財団による研究助成プログラム「オーシャンショット」採択課題である「Deep-Sea Archaic Refugia in Karst(深海カルストにある太古からのレフュジア、 D-ARK)」に関する調査を実施しました。この課題は深海洞窟の生物多様性の解明とそのための探査技術の開発を目的とした約 3 年間の研究プロジェクトで、2024年4–5月と2025年7月にJAMSTECの海底広域研究船「かいめい」が大東諸島周辺に停泊し、遠隔操作型無人探査機(Remotely Operated Vehicle=ROV)を用いた深海調査を実施しました。この調査において、南大東島沖の深海洞窟からスナギンチャク類の新種を発見し、ウフアガリアカサンゴスナギンチャクCorallizoanthus aureusと命名し記載しました。

深海洞窟内は、複雑に入り組んでいることから大型ROVでのアクセスが難しく、生物調査も本格的に実施されてきませんでした。そのため今回の調査では、大型ROVから出動することができるMiniROVを駆使して、深海洞窟内を調査しました。その結果、この種が深海洞窟という特殊な環境で自ら光を放つ能力を持つことを明らかにしました。深海洞窟内で発光現象を確認したのは、世界で初めてとなります。本成果は2025年11月5日付けの国際科学雑誌「Royal Society Open Science」に掲載されます。

<研究背景と内容>

生物発光1は陸域から深海に至るまで世界中で観察される普遍的な現象であり、ホタルや魚など、少なくとも11種類以上の大きなグループ(門)で報告されており、その大半は海洋生物です。生物発光は浅海から深海まで、温度や光などの条件が多様な環境で報告されているため、生態学的・進化学的に重要な機能を担っていると考えられています。また、発光能力は進化の中で何度も別々に生まれてきたことが分かっていますが、その進化の過程は一部の生物でしか詳しく調べられていません。

造礁サンゴなどが含まれる「花虫亜門」(花虫類)は、海底で暮らす重要な動物です。花虫類には、ウミエラや宝石サンゴなどの「八放サンゴ綱」と、イソギンチャクや造礁サンゴなどの「六放サンゴ綱」が含まれます。これまでの調査では、八放サンゴ綱の32属と六放サンゴ綱の8属で発光能力が確認されています。八放サンゴ綱では、発光する能力が一度だけ進化して広がったと考えられていますが、六放サンゴ綱ではそもそも発光する種の報告例が少なく、その進化の道筋はまだ分かっていません。花虫類の発光の進化をより深く理解するためには、六放サンゴ綱における発光種を詳細に調査することが必要となります。

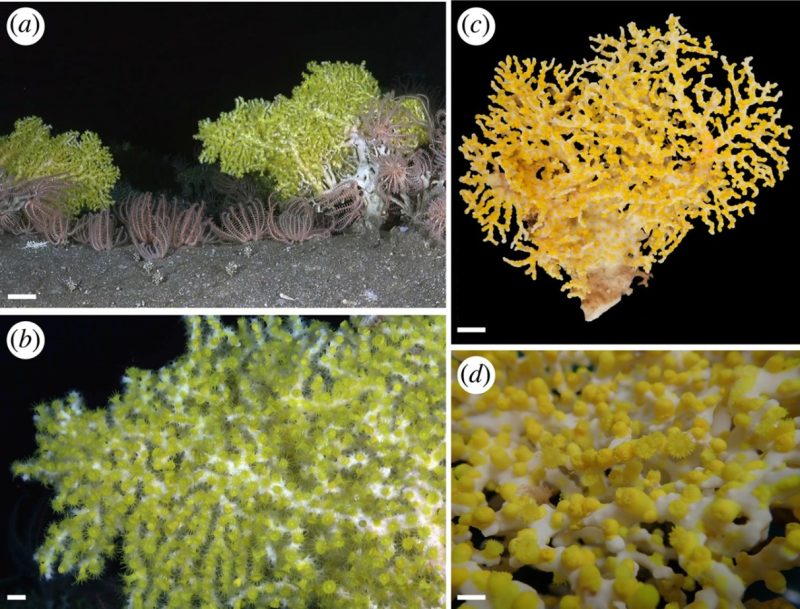

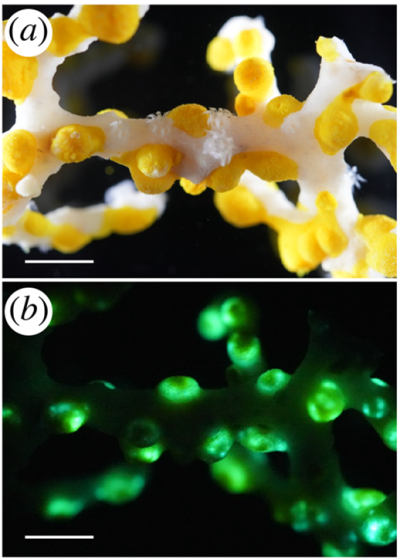

研究チームは、D-ARKプロジェクトにおいて南大東島の深海洞窟から六放サンゴ綱スナギンチャク目2に属するとみられる群体を発見しました。八放サンゴ類に付着していたこの群体を解析した結果、未記載種であることが明らかになり、ウフアガリアカサンゴスナギンチャクCorallizoanthus aureusとして新種記載しました(図1)。スナギンチャク目の中には発光能力を持つ種がいることが知られており、この種も光る可能性があると考え、「かいめい」の船内実験室で実際に発光の有無を確かめました。その結果、ポリプ1つ1つが緑色に点滅しながら発光することが分かりました(図2、発光動画あり)。さらに、船内での実験結果を受けて、自然環境下でも発光するか4Kカメラを搭載したMiniROVを使用して確認したところ、同様に緑色に発光する様子を観察しました(発光動画あり)。アクセスの難しさゆえに、深海洞窟内で発光現象を確認した例はなく、今回が世界で初めての観察例となります。

また、六放サンゴ綱、スナギンチャク目における発光能力の進化を明らかにするため、ウフアガリアカサンゴスナギンチャクとこれまでに報告されている他のスナギンチャクとの遺伝子情報を比較しました。その結果、少なくともスナギンチャク目センナリスナギンチャク科においては、発光能力をもつ種が同一の系統群(クレード)3にまとまっていることが明らかとなり、生物発光がこの科における共通の能力(あるいは形質・特徴・特性)である可能性が示唆されました。さらに、ウフアガリアカサンゴスナギンチャクの細胞内には、発光細菌などの共生体は確認できず、一部のスナギンチャク目で過去に提唱されてきた「細菌由来の発光」仮説を支持する証拠はありませんでした。既存知見と併せて、本種の発光は、発光分子セレンテラジンとこれを代謝する未知の発光酵素(ルシフェラーゼ)の反応によるものと推定しました。

<成果の意義>

本研究成果により、地球上で最も未解明な環境のひとつである深海洞窟に生息する生物に光を当てることができました。今後も、北大東島・南大東島の深海洞窟を調査することで未知の生物やその驚くべき能力の発見が期待できます。また、発光能力の進化の解明に向けた基礎知見を収集することができました。ウフアガリアカサンゴスナギンチャクは、自然環境下において能動的に発光せず、刺激を受けると発光することから、発光能力が防御シグナルとして機能しているのかもしれません。引き続き、発光が果たす生態的意義の解明を目指します。

図1 本研究によって新種記載されたウフアガリアカサンゴスナギンチャクCorallizoanthus aureus. a、bは南大東島の深海洞窟で撮影。c、dは採集した標本の写真。赤い矢印がウフアガリアカサンゴスナギンチャクのポリプを示している。CC BY 4.0に基づき論文より引用。

図1 本研究によって新種記載されたウフアガリアカサンゴスナギンチャクCorallizoanthus aureus. a、bは南大東島の深海洞窟で撮影。c、dは採集した標本の写真。赤い矢印がウフアガリアカサンゴスナギンチャクのポリプを示している。CC BY 4.0に基づき論文より引用。

謝辞

本研究は(公財)笹川平和財団海洋政策研究所によるオーシャンショット研究助成プログラムのもとに実施されました。

<用語説明>

1生物発光:生物が自らの体内で起こる化学反応によって光を放つ現象。ホタルのように自分自身で光を生み出すものもいれば、イカのように体内や体表に発光する微生物(発光細菌)を共生させ、その光を利用して発光する生物も知られている。

2スナギンチャク:刺胞動物門・六放サンゴ綱に属する群体性の動物。体壁に砂粒を取り込んで体を補強しており、この特徴が「スナギンチャク」という名前の由来になっている。サンゴ礁から深海にかけて広く生息している。

3系統群(クレード):共通の祖先とそのすべての子孫を含む生物のまとまりを指す。

<発光動画>

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.8119913

<論文情報>

雑誌名: Royal Society Open Science

論文タイトル: Glow in the D-ARK: a new bioluminescent species of Corallizoanthus (Anthozoa: Zoantharia: Parazoanthidae) from southern Japan

著者: Hiroki Kise, Manabu Bessho-Uehara, Kenta C.F. Kondo, Kiko Shimoji, Shohei Ito, Shinji Tsuchida, Yoshihiro Fujiwara, James Reimer

DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.250890