|

琉球大学理学部の柳澤将 准教授と分子科学研究所/総合研究大学院大学の解良聡 教授、長谷川友里 博士研究員(現:筑波大学数理物質系 助教)らの研究グループによる研究成果が国際学術誌『Physical Review B』に、2025年8月1日付でオンライン掲載されました。 |

<発表のポイント>

- 「弱い相互作用」そのものの指紋を捉えた

共有結合をともなわない界面において、電子状態が干渉する様子を、直接的にスペクトルから抽出。電子的な接続性の新しい証拠となる。 - 量子化学計算の精度向上への足がかり

今回観測されたファノプロファイルや分散バンドの特徴は、従来の平均場的近似では捉えきれなかった現象であり、理論モデルのベンチマークデータとしての役割が期待される。将来の高精度電子構造計算の検証基盤となる。 - 機能性界面材料の設計に応用可能

柔らかく弱い相互作用を利用したナノ界面デザインにおいて、電子の“つながり”の程度を評価する新しい方法論として展開可能。

<概要>

ふれるか、ふれないか。そんなかすかなやりとりが、電子の世界に痕跡を残す。分子と基板が作る“界面”で生じる極めて弱い結びつき「ファンデルワールス相互作用(1)」。その存在を、電子の共鳴現象(ファノ共鳴(2))として初めて明瞭にとらえることに、日本の研究チームが成功しました。この発見は、未来のナノエレクトロニクスや次世代材料の基盤となる、分子界面の「見えないつながり」の可視化につながるものです。

本研究成果は、国際学術誌『Physical Review B』に、2025年8月1日付でオンライン掲載されました。

1. 研究の概要

有機分子と無機材料の接触界面では、電子のふるまいが複雑に変化します。一方で、異なる材料間の界面の電子状態の解析は、金属や酸化物などの「強く結合する系」に限られていました。しかし、近年では、2次元材料や分子エレクトロニクスにおいて、あえて“弱くつなげる”ことで機能を引き出す設計が注目されています。中でも“化学結合をともなわない吸着”——ファンデルワールス相互作用(vdW)による吸着系は、材料間の結びつきが極めて弱く、その検出や解析が困難とされてきました。

2. 研究の成果

このたび、分子科学研究所/総合研究大学院大学の解良聡 教授、長谷川友里 博士研究員(現:筑波大学数理物質系 助教)らの研究グループは、有機半導体分子ペンタセンを黒鉛(グラファイト)表面に一層だけ吸着させた、弱くつながった界面系において、電子が共鳴的に振る舞う“ファノ共鳴”を、シンクロトロン放射光(3)の特殊な光を利用した低エネルギー角度分解光電子分光法(LE-ARUPS)(4)で精密に観測しました。

ファノ共鳴とは、物質の離散状態と連続状態(5)が干渉し、スペクトルに特有の非対称なピーク(ファノプロファイル)を生じる現象です。本研究では、ペンタセン(6)とグラファイト(7)の界面において、分子内の離散状態と基板側の連続状態が干渉する様子について、励起光のエネルギーと電子の運動量の依存性を丁寧に解析し、一見して結合性のないと思われていた界面でも互いの電子雲がつながっている痕跡を、直接的に示しました。今回の研究は、そうした“弱い結びつき”の効果を、電子状態という物理量で可視化し、機能設計に生かす新たな指針を提示するものです。

3. 科学的意義と今後の展望

こうした知見は、フレキシブル電子材料、センサー技術、量子情報処理など、さまざまな応用が期待される分野に対して、新たな材料設計指針を与えるものです。また、ファンデルワールス結合に基づく二次元材料の研究が進む中で、「見えないつながり」を可視化するための基礎技術としても、大きな意義を持っています。今後は、他の有機・無機界面にも応用し、機能性材料開発に広く貢献することが期待されます。

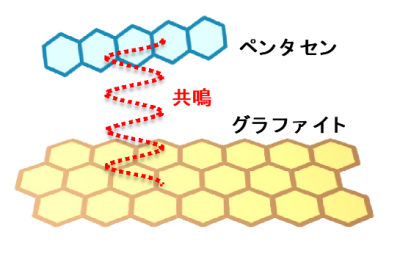

図1 有機半導体分子ペンタセンをグラファイト表面に一層吸着させた界面において、電子は両物質の性質、つまり分子に閉じた状態(離散準位)と分子と基板がつながった状態(連続準位)の2面性を持ちます。エネルギーの高い真空紫外線(放射光)を照射することで物質から電子が励起されますが、電子はこれら両方の準位への電子遷移が共鳴的に起こっていることが、励起光のエネルギーとスペクトルの強度変化の相関からわかります(ファノスペクトル)。電子が励起される前の状態では、分子と基板が結合した影響が極めて小さいために、現在の計測では観測にかかりませんが、励起状態の電子雲の空間的な広がりの大きさによって、その結合(手を繋いでいる)根拠を捉えることに成功しました。

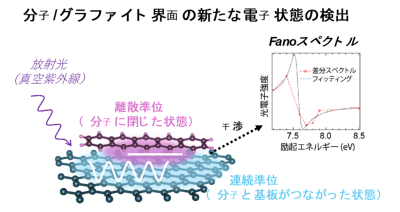

図2 シンクロトロン放射光を利用した低エネルギー角度分解光電子分光法(LE-ARUPS)は光損傷し易い有機分子への影響を抑えつつ、高い検出感度とエネルギー分解能でスペクトルを得ることができる手法です。UVSORの特徴的な低エネルギー帯域を細かく変化させながら、スペクトルの二次元構造(エネルギーと運動量の分散関係)を追跡しました。運動量に対してエネルギーが変化しない(分散の弱い)分子に局在した性質をもつ離散準位と、明確な運動量依存を示すエネルギーバンド分散の強い連続準位が重なって観測されています。前者は、通常の実験のように励起光エネルギーの増加に対応して運動エネルギーがシフトしていますが、後者は一定の運動エネルギーで観測されていることから、真空準位(8)より上のエネルギーに位置する、終状態の電子準位を観測していることがわかります。ファノ共鳴は、連続的に広がる状態(連続準位)を経由する散乱経路と、有限寿命の離散準位を経由する経路が量子干渉することで生じる共鳴吸収・散乱現象です。干渉位相のずれによりスペクトルは左右非対称な「ファノ線形状」を示し、鋭いピークと抑圧ディップが隣接します。

4. 用語解説

(1) ファンデルワールス相互作用(vdW)

原子・分子の電荷のゆらぎが互いを誘起して生じる弱い引力(分散力)のこと。共有結合やイオン結合を伴わない吸着や層間の結合を起こす主因で、本研究での“弱い結びつき”の主要な原因である。

(2) ファノ共鳴(Fano resonance)/ファノ線形状

物質の離散状態と連続状態が同じ領域で重なるときに起きる量子干渉のこと。スペクトルが左右に非対称になり、鋭いピークのすぐ横に深い谷(ディップ)が現れる。この独特の形(ファノ線形状)は、2つの状態の結びつき方で見え方が変わる。今回の分子薄膜系における非対称度は、分子と基板の弱い“つながり(混成)”の強さを示す指標になる。

(3) シンクロトロン放射光

加速器で電子を周回させて得る高輝度(強度)・可変波長の光源。小型のシンクロトロン放射光源であるUVSOR-IIIの低エネルギー帯域(真空紫外線)を励起光源として用いたLE-ARUPSにより、界面のごく弱い信号を高精度で抽出できる。

(4) 低エネルギー角度分解光電子分光(LE-ARUPS)

真空紫外光で叩き出された光電子の運動エネルギーと放出角を測り、物質中の電子のエネルギーと運動量(E–k)の2次元分布を得る手法。低エネルギー励起光を使うことで、光イオン化断面積が大きくなり、有機分子の光損傷を抑えつつ、高感度・高分解能で界面特有の微弱信号を捉えられる。

(5) 離散準位と連続準位

離散準位は分子薄膜内に局在し、運動量によってエネルギー準位がほとんど変化しない電子の状態のこと。連続準位は基板に広がるバンドで、運動量に応じてエネルギー準位が連続的に変わる電子の状態のこと。両者の電子の状態間の干渉がファノ共鳴を生む。

(6) ペンタセン(pentacene)

5つのベンゼン環が直列に連なった形をした代表的な有機半導体分子。本研究ではグラファイト上に単分子層として吸着させ、分子薄膜の配列構造と電子構造の相関からvdW界面での電子状態干渉(ファノ共鳴)を調べた。

(7) グラファイト(黒鉛)

炭素の原子がシート状に何枚も積み重なった結晶(多層グラフェン)であり、導電性の連続状態(バンド)を提供する基板となる。分子との相互作用が弱いため、界面における電子状態の微細な変化を議論することに適している。ペンタセンの離散準位と弱く混成し、共鳴的な線形状(ファノ)を示す。

(8) 真空準位(Evac)

固体の外、真空中に“自由になった電子”の基準エネルギーのこと。一定の運動エネルギーで観測されるバンドなどは、終状態(光電子検出側の電子状態)の帰属の根拠となる。フェルミ準位によるエネルギー基準軸とともにスペクトル解釈の基準になる。

5.論文情報

-

掲載誌:Physical Review B

-

タイトル:Fingerprinting weak electronic interaction at a van der Waals interface: Fano signatures in a pentacene monolayer on graphite

-

著者:Yuri Hasegawa(分子科学研究所、筑波大学), Takuma Yamaguchi(分子科学研究所、総合研究大学院大学), Matthias Meissner(分子科学研究所), Takahiro Ueba(分子科学研究所), Fabio Bussolotti(分子科学研究所), Shin-ichiro Ideta(分子科学研究所UVSOR、広島大学), Kiyohisa Tanaka(分子科学研究所UVSOR、総合研究大学院大学), Susumu Yanagisawa(琉球大学), Satoshi Kera(分子科学研究所、総合研究大学院大学)

-

掲載日:2025年8月1日(オンライン公開)

-

DOI:https://doi.org/10.1103/2k7h-h8jm

6. 研究グループ

分子科学研究所、総合研究大学院大学、琉球大学

(現所属:筑波大学、広島大学)

7. 研究サポート

日本学術振興会 科研費(18H03904, 20K15176, 23K04667, 23H05461)/UVSOR施設利用課題(15-534, 16-547, 17-547, 18-572, 19-570)